– 독일의 사례로 본 이주민과 비이주민의 생애과정에 따른 건강 악화 –

박은혜 (시민건강연구소 회원)

2024년 말 기준 국내 체류외국인은 2백65만명으로 한국 전체 인구의 약 5.2%를 차지한다(☞관련자료: 바로가기). 이 중에서 90일 이내 체류 허가를 받은 ‘단기체류외국인’은 60만명(23%), 90일 이상 체류 허가를 받은 ‘장기체류외국인’은 2백만명(77%)이 넘는다. 국적별로는 한국계 중국인을 포함한 중국이 가장 많았고(36.2%), 베트남(11.5%), 태국(7.1%), 미국(6.4%), 우즈베키스탄(3.6%) 순이었다. 외국인 유학생은 2020년 15만명에서 2024년 26만명, 결혼이민자는 2020년 17만명에서 2024년 18만명으로 각각 늘었다. 이러한 외국인 이주는 더 늘어날 전망이다.

오랜 기간 하나의 혈통과 조상을 가진 단일민족 의식을 고수해 온 한국이 앞으로 다가올 다문화 사회를 맞이하기 위해 준비해야 할 것이 한둘이 아니겠지만, 오늘 이 시간에는 독일 사례를 바탕으로 “이주민의 건강”에 대해 다뤄보고자 한다(☞논문 바로가기: 불평등한 웨더링: 이민자들의 건강 이점이 생애 과정에서 어떻게 사라지는가).

독일은 제2차 세계대전 이후 1950년대 중반부터 부족한 노동력을 보완하기 위해 외국인 이주를 대거 수용했다. 2024년 말 기준 독일 내 체류외국인은 1천4백만명으로 독일 전체 인구의 약 16.5%를 차지한다(☞관련자료: 바로가기). 주요 국적으로는 튀르키예(11%), 우크라이나(9.5%), 시리아(7%) 순이었다. 이주민의 건강에 관한 연구를 살펴보다 보면, 비이주민(선주민)보다 이주민의 건강 결과가 더 좋은 경우를 심심치 않게 볼 수 있다. 이는 타국에 성공적으로 이주하는 개인들이 대체로 건강이 더 좋은 경향으로 “건강 이민자 효과(health immigrant effect)”라 부른다. 그런데, 이러한 경향은 이주 후 약 10년이 지나면서 소실된다.

“독일로 이주한 초기에는 더 좋은 건강을 가지고 있던 이주민이 왜 시간이 지남에 따라 점차 건강 악화가 비이주민보다 가속되는 걸까?”

오늘 소개할 연구에서는 생애 전반에 걸쳐 누적된 사회경제적 부담이 몸의 회복력을 침식하여 건강 악화가 발생한다고 설명하는 풍화(weathering) 가설을 이론적 배경으로 삼아 위 질문에 답했다. 자료원으로는 이민자 정보를 포함하는 독일 사회경제 패널자료(1994~2019년)를 사용했고, 건강의 결과변수로 주관적 건강과 장애를 보았다. 고령으로 건강이 악화된 이민자가 본국으로 귀환하여 통계에 포함되지 않는 편향을 피하고자 연구 대상 연령을 30세에서 80세까지로 제한했다. 이주민 구분은 독일 출생을 “비이주민”, 독일 외 출생 및 합법적 외국인체류자를 “이주민”으로 정의했다. 분석 방법으로 무작위효과 회귀모델을 사용했다.

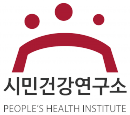

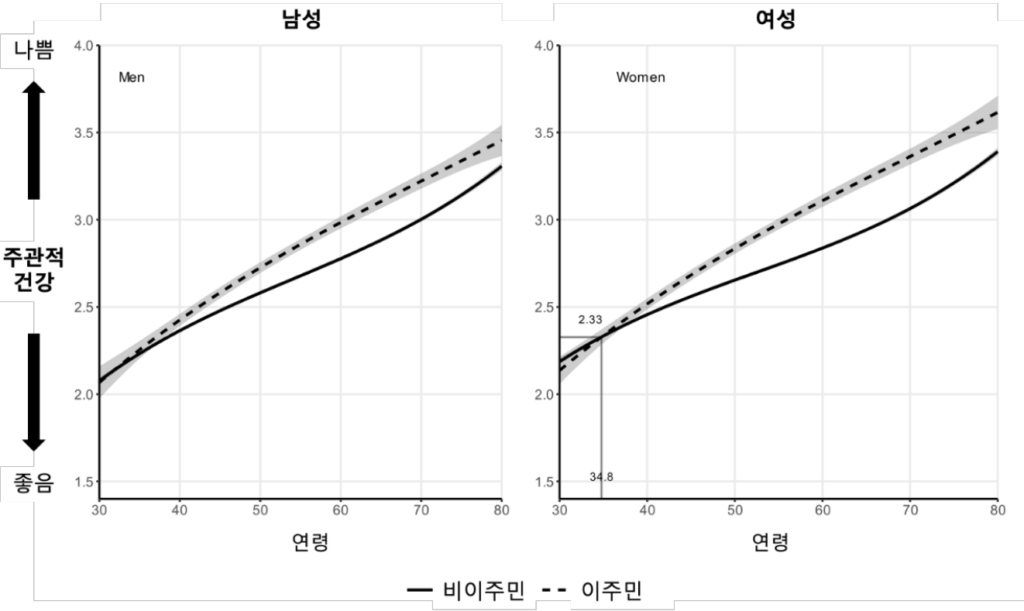

먼저 이주민과 비이주민의 연령에 따른 주관적 건강 결과를 보면, 남녀 모두에서 연령이 증가함에 따라 이주민의 주관적 건강이 비이주민에 비해 더 나쁜 것을 확인할 수 있었다. 특히 여성에서는 34.8세 이전에는 이주민 여성이 더 좋은 주관적 건강을 보였으나, 이후에는 결과가 교차하는 현상이 나타났다[그림1]. 장애에서도 연령이 증가함에 따라 남녀 모두에서 이주민이 비이주민보다 장애 가능성이 높았고, 여성 이주민의 경우는 35.1세 이전에는 비이주민 여성보다 낮은 장애 가능성을 가졌으나 이후 교차하는 결과를 보였다[그림2].

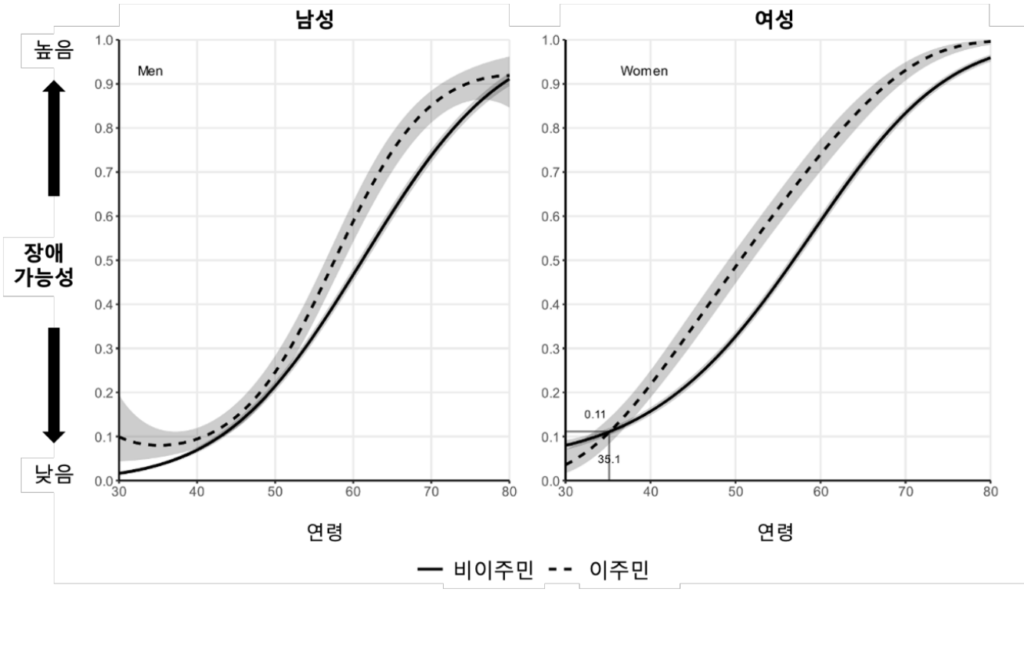

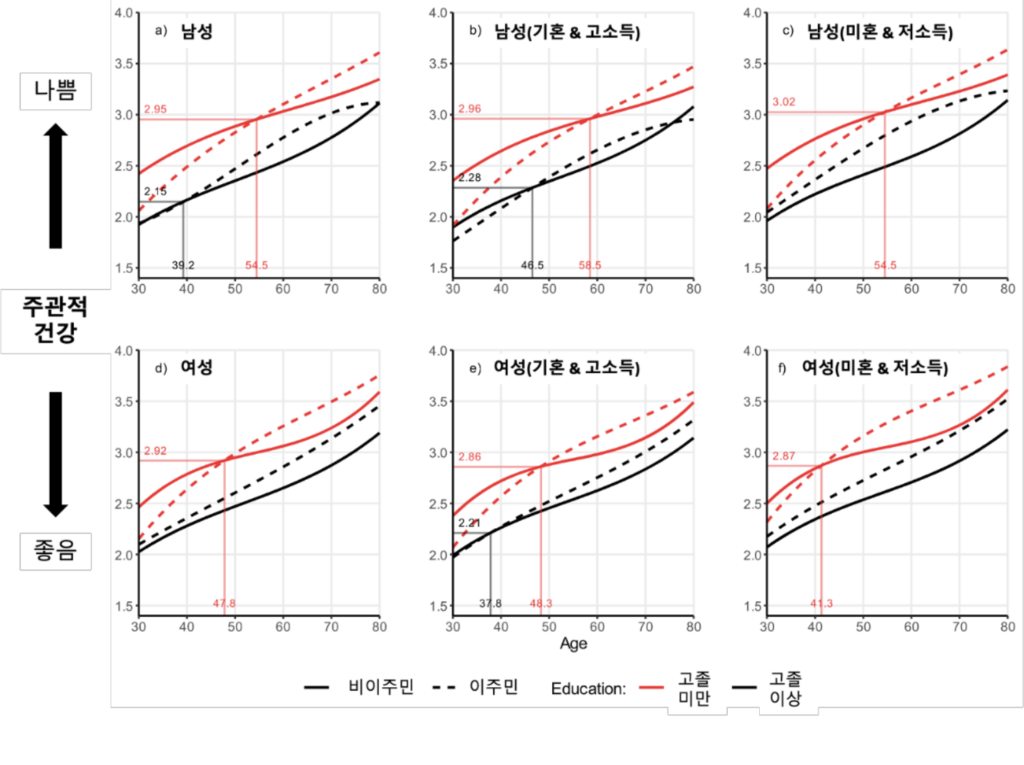

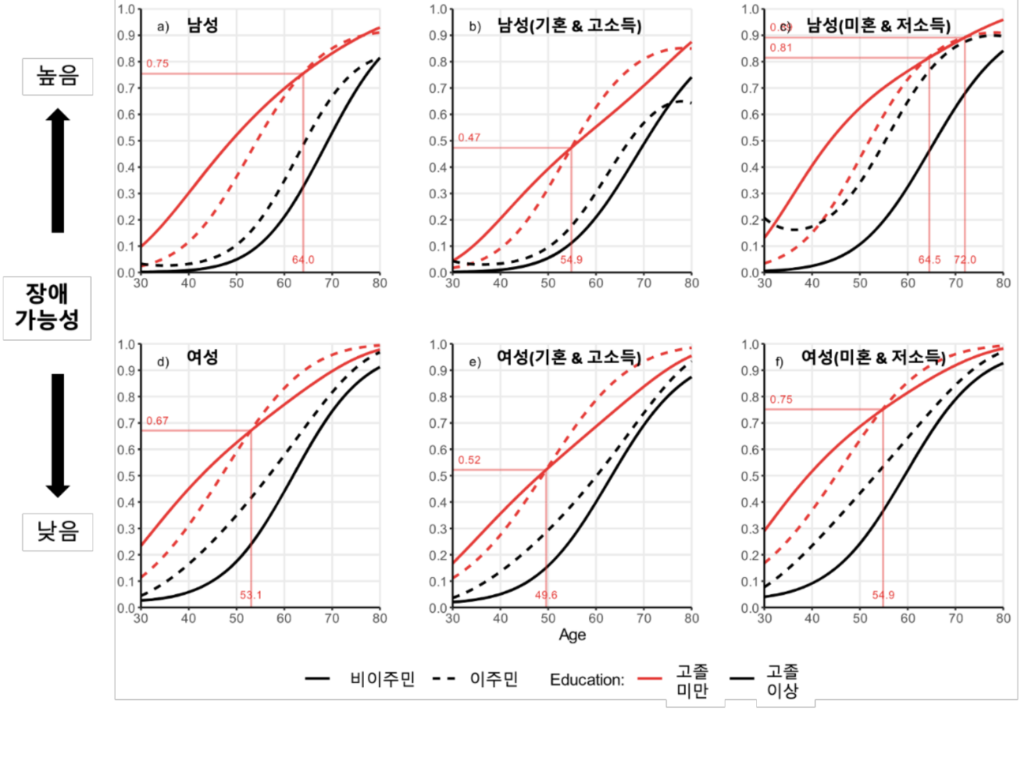

추가 세부 분석으로 교육 수준을 고등학교 졸업 미만과 고등학교 졸업 이상으로 구분하여 보았다. 교육 수준이 높을수록 전반적으로 건강 수준이 더 높았으나, 높은 교육 수준이 이민자의 건강 악화 속도를 완화하지는 않았다. 주관적 건강에서 고졸 이상 남성 이주민은 39.2세까지는 비이주민보다 나은 건강 결과를 보였으나, 고졸 이상 여성 이주민에서는 전 연령에서 비이주민보다 주관적 건강이 나빴다[그림3]. 장애 가능성에서는 남녀 모두 고졸 이상 이주민도 전 연령에서 비이주민보다 장애 가능성이 높았다[그림4]. 더불어 결혼 상태와 소득 수준을 고려했을 때도 이주민의 건강 악화에 대한 보호 효과는 확인되지 않았으나, 미혼이면서 저소득인 여성 이주민에서 건강 악화가 가속화된다는 점은 명료하게 확인되었다.

연령이 증가함에 따라 질병 발생 가능성이 증가하고 건강이 악화되기 때문에, 건강연구에서 연령은 가장 중요한 위험요인 중 하나이다. 오늘 소개한 논문은 연령 증가에 따른 건강 악화가 비이주민에 비해 이주민에서 더욱 가속화되는 것을 비이주민과 이주민의 생애 전반에 걸쳐 누적된 구조적 불평등의 결과로 설명했다. 특히 인상적인 것은 교육수준, 결혼상태, 소득수준과 같은 개인의 사회경제적 지위가 전반적인 건강 수준은 향상시키지만, 비슷한 사회경제적 지위를 가진 비이주민과 비교했을 때 이주민의 건강 악화가 가속화되는 문제를 막을 수 없었다는 점이었다. 이러한 결과는 이주민의 건강이 더 나쁜 이유가 낮은 교육이나 소득 때문만이 아니라, 이주민들이 사회에서 겪는 구조적 차별에서 기인하고 있음을 잘 보여준다. 더 나아가 자료원에 포함되지 못한 ‘미등록 이주민’까지 고려하면, 실제 이주민의 건강결과는 연구에서 드러난 것보다 더 나쁠 가능성이 높다.

과거 많은 한국인들이 더 나은 미래를 꿈꾸며 고소득 국가로 떠났던 것처럼, 이제는 많은 외국인들이 부푼 꿈을 품고 한국에 찾아오고 있다. 한국 사회의 가장 주변부에 서 있는 사람들에게 한국에서의 시간이 악몽이 되지 않도록, 동료 시민으로 함께 걸어갈 방법을 고민해야 한다.

*서지정보

Loi, S., Li, P., & Myrskylä, M. (2025). Unequal weathering: How immigrants’ health advantage vanishes over the life-course. Journal of Migration and Health, 11, 100303. https://doi.org/10.1016/j.jmh.2025.100303

수많은 언론이 하루가 멀다 하고 최신 의학 기술이나 ‘잘 먹고 잘 사는 법’과 관계있는 연구 결과를 소개합니다. 대표적인 것이, “하루에 ○○ 두 잔 마시면 수명 ○년 늘어나” 같은 것들입니다. 반면 건강과 사회, 건강 불평등, 기존의 건강 담론에 도전하는 연구 결과는 좀처럼 접하기 어렵습니다.

<프레시안>과 시민건강연구소는 ‘서리풀 연구通’에서 매주 목요일, 건강과 관련한 비판적 관점이나 새로운 지향을 보여주는 연구 또는 논쟁적 주제를 다룬 연구를 소개합니다. 이를 통해 개인의 문제로 여겨졌던 건강 이슈를 사회적 관점에서 재해석하고, 건강의 사회적 담론들을 확산하는데 기여하고자 합니다.