리콴유(이광요) 싱가포르 전 총리가 타계했다. 29일(일요일) 장례식이 열렸고 한국 대통령도 참석했다. 만델라와 사우디 국왕 장례에 불참한 것과 비교해 이런 저런 말이 있지만, 어쨌든 그는 한국에 중요한 의미를 가진 정치인이었다.

대통령의 조문을 두고 말이 있는 정도니 ‘싱가포르 모델’이 다시 시빗거리가 되는 것은 당연하다. 물론, 다른 일에서도 늘 그렇듯 한국의 맥락, 우리의 시각에서 고민을 투사하는 것이다. 우리가 가진 렌즈를 통해 그와 그의 시대를 본다.

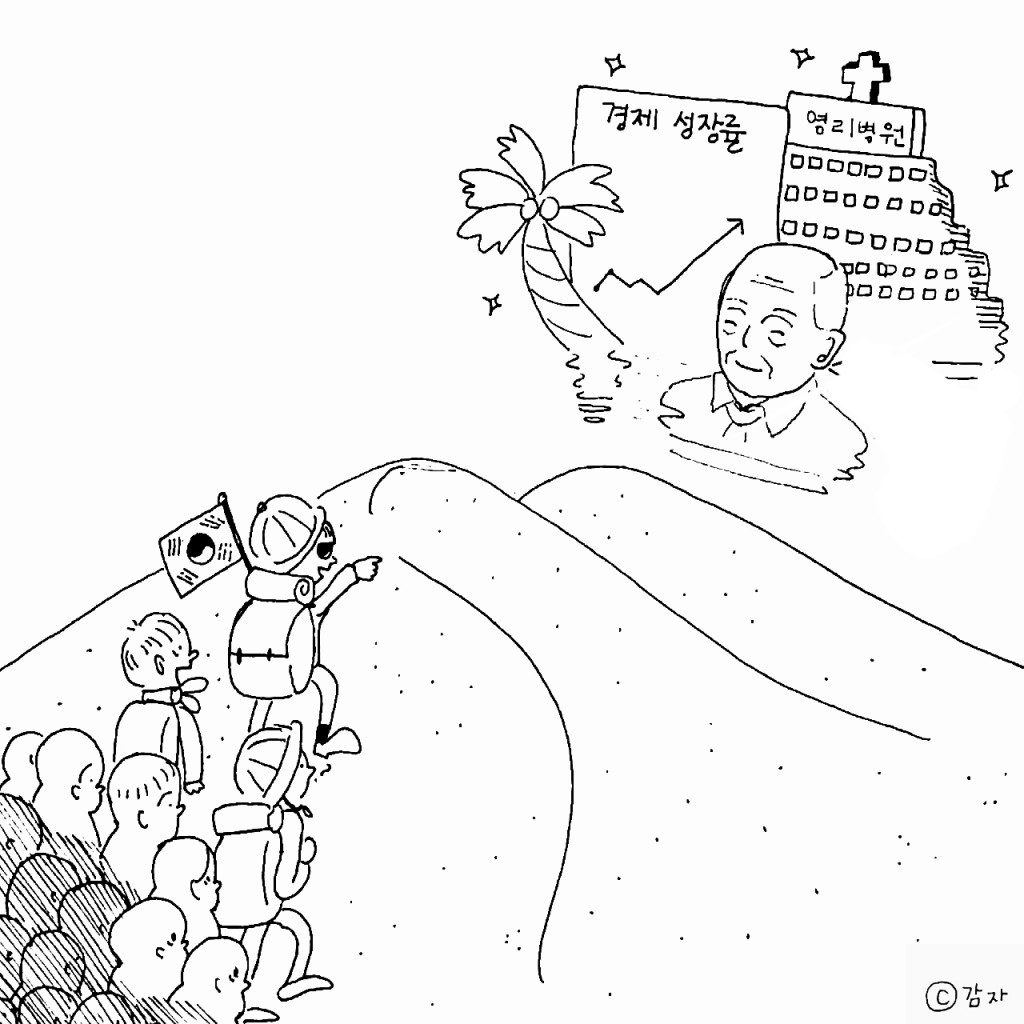

그의 통치는 논쟁적이다. 하지만 경제를 가장 높은 가치로 쳤다는 데에는 이의가 없다. 그냥 우선순위가 높았던 것이 아니라 다른 가치를 기꺼이 버렸다. 예를 들어 민주주의 인권 같은 것. 꼭 김대중과의 논쟁이 아니었더라도 ‘아시아적 가치’는 그의 전유물이 되었다.

경제에 한정해도 좋게 평가하기 어려우니 더 시끄럽다. 우선 경제적 불평등이 세계 최고수준이다. 미국 중앙정보국의 통계로는 소득 불평등(지니계수)이 141개 나라 가운데 32번째로 심하다 (바로가기). 총리 일가를 비롯한 소수가 부를 독점한다는 비판은 어제 오늘의 일이 아니다.

가난 문제는 더 심각하다. 한 자료에 의하면 빈곤선 이하 인구가 전체의 26퍼센트에 이를 정도라고 한다 (바로가기). 잘 사는(산다는) 나라에 가난과 고단이 넘친다. 싱가포르 모델의 민낯이다.

당연히 궁금해질 수밖에 없다. 누가 왜 리콴유 총리와 싱가포르 모델을 찬양하고 그리워하는가. “검소하고 청렴했다”거나 “겸손하고 따뜻하다”는 개인 인물평은 (사실이라 하더라도) 진실을 가린다.

더 중요한 것이 있다. 우리는 싱가포르 모델을 찬양하는 배경에 물신화된 경제와 돈을 숭배하는 시대정신이 배어있다는 것을 잘 안다. 인권과 정치적 자유, 민주주의, 형평성 같은 삶의 가치는 얼마든지 내던질 수 있는 이 시대의 신앙.

싱가포르 모델은 사실 이런 힘으로 한국에 들어와 있다. 오래 된 무역 자유화와 금융 허브는 물론 최근의 복합 리조트에 이르기까지, 툭하면 경제정책의 교과서이자 모범으로 등장한 것을 기억한다. 그 경제정책이 사실은 정치이자 사회정책이었다는 것도 잊지 말 일.

정책을 말할 때는 정책 기술만 분리되지 않는다. 싱가포르의 복합 리조트가 모범으로 꼽힐 때에는 그 정신(?)까지 같이 들어온다. 싱가포르와 리콴유를 배우자는 사람들이 ‘숭상’하는 것은 사실 정책 자체보다는 그것의 원리다.

구체적으로 싱가포르 모델의 영향을 가늠하기에는 보건과 의료보다 더 좋은 사례도 드물다. 우선 이런 종류라면 어떤 사례든 우연이나 사건이 아니라는 점을 강조한다. 한 가지 원리와 지향의 서로 다른 결과물일 뿐이다.

첫 번째 사례는 이른바 ‘의료저축계좌(Medical Savings Account)’라는 싱가포르의 제도. 지금은 좀 시들하지만 한국에서도 한 때 큰 관심을 가졌다. 국민건강보험의 재정이 크게 늘어나면서 지출을 어떻게 줄일 수 있을까를 고민할 때, 그리고 일부에서 싱가포르 식의 영리병원을 부러워할 때였다.

제도의 전모는 상당히 복잡하다(상세한 내용은 다음 보고서를 참고할 것 (바로가기). 그러나 그 정신을 한 마디로 요약하면 공공 의료보험에서 각자가 더 많은 책임을 지자는 것이다. 사회 연대를 기본 정신으로 하는 공공보험의 원리를 대놓고 거스른다.

보험료라고 하지만 사실은 각자의 계좌에 일정액을 강제로 저축하게 하는 것이 핵심이다. 입원을 하거나 간단한 수술, 일부 외래 진료 때의 비용을 자기나 가족계좌에서 꺼내 쓴다. 쓰지 않으면 나중에 내 것이 된다는 것이 이 제도의 ‘간계’다.

물론 이것이 끝이 아니고, 보완 장치와 국가의 역할이 있다. 그리고 이런 제도를 생각한 배경도 가볍지 않다. 그러나 사회 연대보다는 개인 책임을 강조하는 것이 핵심 원리라는 것은 분명하다.

이런 제도 속에서 병에 걸리면, 입원을 해야 한다면, 각 개인은 어떻게 행동할까. 자기 계좌의 돈을 쓰지 않고 쌓이면 나중에(한참 뒤에) 정부가 정한 몇 가지 목적에 전용할 수 있다. 어떤 일이 벌어질까? 싱가포르에서는, 그리고 한국이라면?

두 번째 영향은 의료산업과 영리병원. 2003년 샴쌍둥이 수술을 계기로 싱가포르의 영리병원인 래플즈 병원이 갑자기 유명해졌다. 그리고 이어서 그 나라 의료를 배우자는 붐. 언론 보도와 견학, 보고서가 줄을 이었다.

조선일보의 ‘아시아의 의료 허브 싱가포르서 배우자’라는 기획기사가 불을 지른 셈이었다 (바로가기). 헤드라인에 따른 부제가 “정치 지도자가 ‘의료강국’ 만들었다”이니, 이 역시 리콴유 총리가 (간접적으로) 한국을 통치한 셈이라고나 할까.

논리적으로는 허점이 한둘이 아니지만, 이로써 싱가포르 의료와 선진의료, 의료산업, 영리화, 의료관광은 (적어도 이념적으로는) 통합된다. 사실, 싱가포르는 마침 불쏘시개였을 뿐일지도 모른다.

김영삼 정부 이후부터 노무현 정부를 거쳐 지금 정부에 이르기까지, 세계화, 새로운 성장동력, 서비스 산업 강국, 의료서비스 산업 발전의 논리가 이것을 가능하게 만들었다. 그동안 이 일이 어떻게 커지고 확대되었는지는 익히 아는 대로다.

이런 정책들 때문에 싱가포르가 어떻게 되었느냐고? 솔직하게 말해 어떤지 잘 모른다. 의료저축계좌와 영리병원(의료관광을 포함) 모두 그들 스스로의 성찰과 평가를 찾기 어렵다. 알 만한 사람들은 싱가포르에서 이런 연구나 분석은 불가능하다고 말한다. 잘 사는 독재국가라는 비아냥거림이 괜히 나왔겠는가.

어차피 오늘 우리의 관심은 한국에 미친 영향이다. 건강보험제도는 몰라도 영리병원은 싱가포르 모델에 대한 선망이 더 강해졌다. 최근의 복합 리조트 바람 잡기까지 더하면, 싱가포르야말로 한국이 따라야 할 미래상이라고 착각할 정도다.

리콴유는 (한국에도) 큰 유산을 남겼다. 그가 싱가포르를 이끌어 온 바로 그 철학이자 통치 원리, 이념이다. 영리병원은 물론이고, 건강보험도 언제 어떤 모양으로 되살아날지 모른다. 그것은 과거이자 현재일 뿐 아니라 잠재된 미래이기도 하다.

싱가포르 사람들이 어떻게 유산을 정리할지는 그들이 개척해야 할 미래다. 그러나 확실한 것만 쳐도 청산해야 할 부채가 훨씬 더 많아 보인다. 쉽게 하는 말로, 싱가포르 모델이 지속될 수 있을지 두고 볼 일이다.

우리도 유산이 없지 않으니 남의 일로만 치부할 수 없다. 대통령이 유례없이 장례식에 참석한 것은 상속의 한 상징이 아닌가. 그런 부채 청산의 과제는 무겁지만 답답하다. 지금 당장 그렇게 해야 할 책임이 크다는 것, 그렇지만 결코 쉽지 않다는 것 때문이다.