기후 변화 논의, 이렇게 둔해도 되나

지난 11월 30일 파리에서 시작되어 2주간 진행된 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP21)가 끝났다. 다행히 ‘파국’은 피했다. 지구 평균 기온 상승을 산업화 이전과 비교했을 때 1.5도로 묶어놓고자 195개국 모든 나라가 온실 기체(온실 가스) 감축에 기여하자는 ‘파리 협정(Paris Agreement)’이 채택되었다.

이 정도의 합의가 나오기도 쉽지 않았다. 선진국과 개발도상국이 온실 기체 감축 목표와 재원 분담금을 둘러싸고 치열한 싸움을 벌인 것은 다들 알고 있는 사실이다. 폐막을 앞둘 때까지 미국과 중국이 막판 협상을 하고 있어서 합의가 과연 나올지 낙관할 수 없는 분위기였다.

이 논평의 관심은 어떻게 합의가 이루어졌는지가 아니다. 아무리 봐도 우리는 그 이전 단계에 있는 것처럼 보인다. 우리 사회가 기후 변화를 어떻게 받아들이고 논의해야 하며 무엇을 할 것인가를 생각해 보자는 것이 초점이다. 지난 2주간 계속된 회의에서 기후 변화에 대한 한국의 현재 상황이 그대로 드러났기 때문이다.

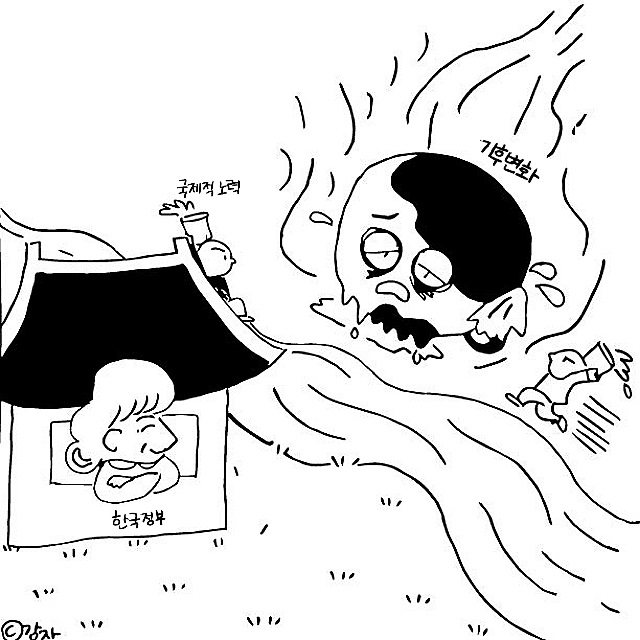

온 세계가 이 회의를 주목했지만, 한국 사회는 달랐다. 회의에 참석한 대통령과 환경부장관, 그리고 한 국회의원이 논란을 일으켰을 뿐(☞관련 기사 : “박 대통령, 파리 기후변화 총회에서 국제 망신”, 박근혜 따라서 나경원도 파리에서 ‘국제 망신’) 국내에서는 꼭 필요한 반응과 논의를 찾아볼 수 없었다. 여당과 제1야당이 그 흔한 논평 하나 내지 않았다는 것이 한국 사회의 실상이자 실력이다(발표했지만 언론이 전혀 다루지 않았는지도 모른다. 그래도 달라질 것이 없다).

기후 변화가 역사적 도전이자 시대적 과제라는 것은 부인하기 어렵다. 세계 언론은 이 문제에 대해 틈날 때마다 해수면 상승을 말한다. 중국의 상하이 땅의 몇 퍼센트가 물에 잠긴다든가, 남태평양의 섬나라나 몰디브 같은 국가가 사라지고 있다는 것이다. 가끔 태풍이나 엘리뇨가 기후 변화의 각성제 노릇을 하기도 한다. 눈에 보이고 느낄 수 있는 사건이라 그럴 것이다.

영토가 물에 잠긴다는 것도 중요하지만, 기후 변화의 본질적 위협은 인간 삶 전체를 뒤바꿔놓을 수도 있다는 점이 아닌가 한다. 가장 큰 걱정 한 가지가 건강과 질병이다. 그 가능성과 이유 그리고 영향은 세계적으로도 여러 차례 검토된 적이 있다. 폭염 피해처럼 직접 건강에 영향을 주거나 새로운 전염병이 창궐할 가능성이 가장 먼저 거론된다. 공기와 물, 농산물 생산이 영향을 받아 건강과 질병의 조건을 크게 바꿀 가능성도 있다. (☞관련 기사 : 환경의 역습)

기후 변화의 원인과 그로 인한 영향, 그리고 대응은 모두 정치적, 사회적 사건이라는 것은 길게 설명할 필요가 없을 줄로 믿는다. 이번 총회가 잘 보여주고 있는 그대로다. 선진국과 개발도상국 사이에 온실 기체 감축을 둘러싼 이해관계는 완전히 엇갈린다. 예를 들어, 경제 성장을 추구해야 하는 개발도상국으로서는 기존 질서를 그대로 인정하는 어떤 제안도 받아들이기 어려울 것이다.

사실, 기후 변화를 일으키는 원인부터 불평등이 참혹할 정도로 뚜렷하지 않은가. 열흘 전 나온 옥스팜 보고서는 가장 최근의 분석에 속한다. 상위 부자 10%가 탄소 배출의 50%를 차지하는 반면, 전 세계 빈곤층 35억이 배출하는 것은 10%에 지나지 않는다. (☞관련 기사 : World’s richest 10% produce half of carbon emissions while poorest 3.5 billion account for just a tenth)

기후 변화가 미치는 영향도 국제와 국내 모두 불평등 구조를 피하기 어렵다. 기후 변화로부터 영향에 이르는 전 과정이 그렇다. ①기후 변화에 노출되는 것의 불평등→②노출된 후 피해가 발생할 수 있는 취약성의 불평등→③원상 회복이나 적응(능력)의 불평등. 종합하면, 기후 변화는 정치적이자 사회적 현상이다.

극단적으로 치우친 몇몇 주장을 제외하면, 모두가 기후 변화의 현실과 가능한 결과의 폭발력을 인정한다. 그런데도 한국 사회가 보이는 반응은 전혀 ‘내면화’되어 있지 않다. 가장 높은 수준이라고 해야 회의와 합의에 참가하는 정도의 대외 외교적 차원에 머무는 것처럼 보인다. 국내와 대외는 철저하게 분리된다.

첫 번째 이유는 기후 변화를 여전히 먼 미래의 일로 보기 때문이다. 여름의 폭염과 따뜻한 겨울, 폭우와 가뭄, 어업 등이 가끔 관심 대상이 되지만, 현실의 압력이 되기에는 점진적이고 미미한 변화에 지나지 않는다.

아무리 중요해도 멀리 있는 (불확실한) 문제가 코앞의 고통보다 중요하게 받아들여지기는 어렵다. 미래 가치를 ‘할인’하는 경향은 저출산과 고령화 논의에서 이미 경험하고 있는 것이다. 직접 경험과 고통으로부터 기후 변화를 의제로 만들기는 어렵다.

또 다른 이유로, 기후변화는 지구적 차원의 의제, 그리하여 국제 연대의 행동이자 정책이라는 점을 빼놓을 수 없다. 사실 이 문제가 첫 번째 이유보다 더 어렵다. 국민 국가의 경계를 넘어 다른 나라와 정의로운 배분을 논의하고 협상해야 하는 것이 아닌가, 우리가 한 번도 경험해 본 적이 없는 과제다.

다른 나라의 어떤 지역이 물에 잠길 가능성이 있다는 점, 어떤 지역의 기후가 바뀌어 새로운 전염병이 확산되고 있는 것, 게다가 그 나라 안에서도 가난한 사람들이 주로 피해를 보고 있다는 것이 아 나라 시민이 논의하는 의제로 들어와야 하는 것이다.

기후 변화가 미래의 문제이자 딴 나라의 고통으로 남아 있는 한, 제대로 된 사회적 논의와 반응을 기대하기 힘들다. 이대로는 기후변화에 대처하기 위한 인류 공동의 협력은 그냥 말로 그칠 공산이 크다. 또 다른 ‘갈라파고스’가 예정되어 있다.

남은 길은 한 가지다. 새로운 기후 변화의 정치가 한국 사회에서 논의를 불러 일으켜야 한다. ‘문제’를 ‘행동’으로 변화시키는 것이야말로 정치의 본래 역할이 아니던가? 기존 권력과 정치가 이 노릇을 못하면 새로운 ‘시민 정치’가 받아 안아야 한다.