<어린이 교양잡지 “고래가 그랬어” 205호 ‘건강한 건강수다’>

글: 김 성이, 그림: 박 요셉

사람들은 너무 큰 위협에 처하거나 놀라운 일을 만나면, 사랑하는 사람을 만나서 위안을 받으려고 해. 그리고 또 어려움을 겪는 사람을 보면 기꺼이 도와주려고도 해. 산불이나 지진, 아니면 큰 화재 사고가 났을 때를 생각해 봐. 피해를 당한 사람들을 도와주려고 전국에서 사람들이 모이고, 같이 슬픔을 나누고 추모를 하잖아. 학자들이 연구해 봤는데, 아주 오래전부터 사람들은 그렇게 서로 친밀감을 느끼면서 돕고 살도록 적응해왔대.

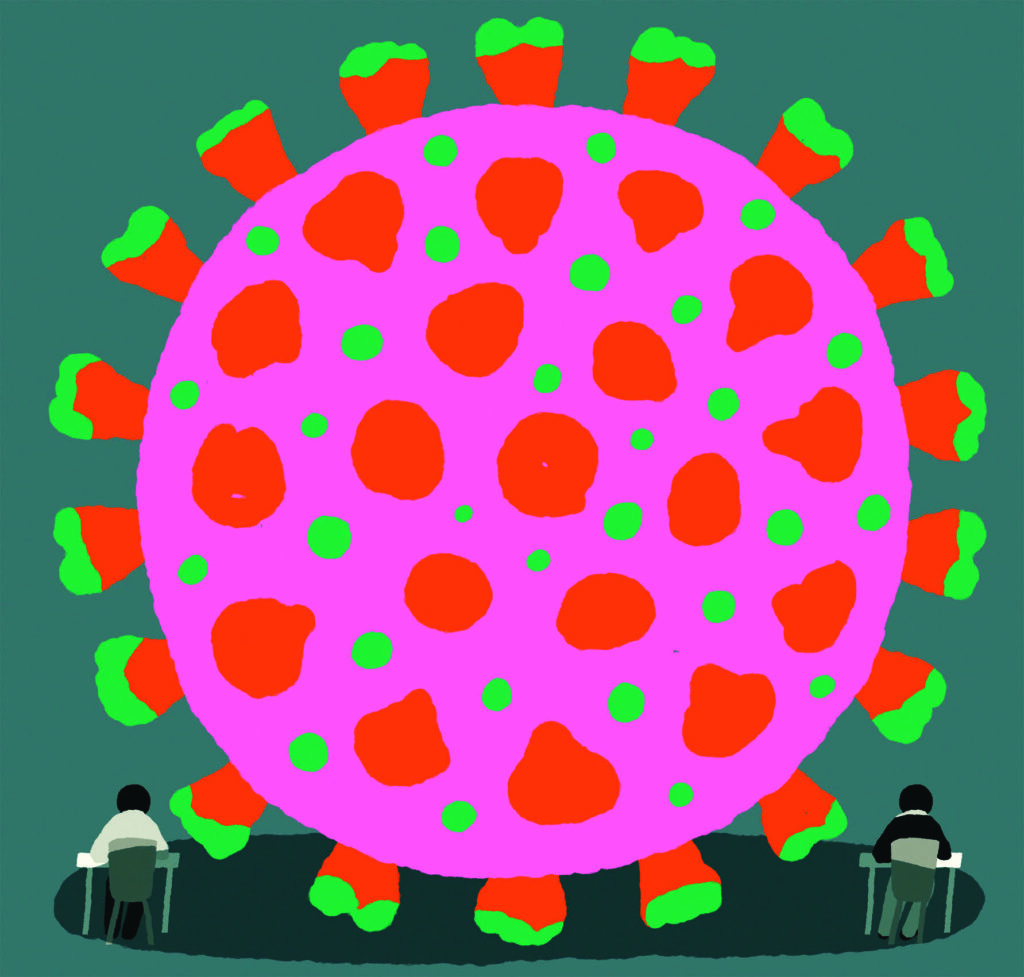

올해 1월부터 온 세상 사람들이 겪고 있는 코로나19를 생각해 보자. 이것만큼 우리 생활에 큰 영향을 주고 치료제나 백신도 없는 병을 본 적이 없을 거야. 걱정되고 답답해서 앞으로 우리는 어떻게 해야 할지 얘기도 해 보고, 혹시 내가 아는 사람이 감염된 건 아닌지 물어보고 싶은 마음도 들어. 원래는 3월에 개학해야 했던 걸 계속 미루고 미루다가 5월이 되어서야 학교에 갈 수 있었고, 그나마 닷새를 전부도 아니야. 학교에 가서도 마스크 쓰고 지내라고 하고 같이 노래하거나 운동하지도 못해. 급식도 가림막을 치고 떨어져 앉아서 먹지. 이런 걸 뉴스나 안내문에서는 사회적 거리두기라고 해. 이 모든 게 마치 친구랑 절대로 친해지지 못하게 하려는 술수처럼 보이지 않니?

내 조카는 올해 입학한 중학생인데, 처음에 개학이 연기되었을 때는 학교에 안 간다고 좋아했어. 그런데 학교를 일주일만 가고 다음 일주일은 온라인 수업을 하는 게 반복되니까 새로운 친구도 사귈 수 없고, 그렇다고 예전 친구를 만나서 수다를 떨 수도 없게 되어서 너무 스트레스받는대. 이럴 거면 학교를 왜 다니느냐고 진짜로 화가 나서 말하더라. 어린이 청소년뿐만 아니라 어른들도 이런 상황이 불편하고 혼란스러워. 사람들이랑 만나서 하던 일을 만나지 않고 하도록 금방 바꾸는 게 쉽지 않거든. 그리고 사랑하는 가족이나 친구들과 오랫동안 만나지 못하는 것도 힘든 일이야. 무엇보다도 언제까지 이렇게 지내야 할지 모른다는 게 가장 큰 걱정이지.

우리가 코로나19 위기를 넘기려면 힘들어도 이 낯설기만 한 사회적 거리두기를 계속할 수밖에 없어. 지금까지 우리가 다른 재난에서 사람들과 만나서 문제를 해결하고 위로해주던 것과 아주 정반대로 말이지. 가난한 나라나 부자 나라나 모든 나라가 그렇게 하고 있어. 그런데 모든 사람이 언제, 어떻게, 얼마나 떨어져서 지내야 하는지 알려주는 방법을 나라에서 전부 만들 수는 없어. 예를 들면 학교에서는 ‘이러저러하게 수업을 하세요’라고 해도 전국의 학교마다 학생 숫자도 다르고, 학교가 있는 지역의 감염상황도 다르고, 감염되었을 때 갈 수 있는 병원도 전부 달라. 그리고 중요한 건 이런 계획이 감염병 학자나 보건당국에서 일하는 어른들이 만드는 거라서 학생들이 생각하고 궁금해하는 내용과도 다르다는 점!

‘사회적 거리두기’를 실천해야 하는데, 친구들이 도저히 따를 수 있는 게 아니라면 바로바로 선생님이나 부모님께 이야기하자. 그러면, 고칠 방법을 더 빨리 찾을지도 모르니까. 벌써 11개월이나 코로나19랑 같이 살아왔으니 동무들도 하고 싶은 말이 많을 거야. 빨리 친구들과 만나서 친하게 어울리려면, 떨어져 있지만 안전하게 지내는 방법을 우리가 더 많이 생각하고 제안해야 할 거 같아.