올해도 어김없이 거리마다 수능 대박을 기원하는 현수막이 붙었다. 국회의원, 도의원, 시의원 가릴 것 없이 수험생을 응원한다는 격려(?)가 줄을 잇는다. 하지만 모든 수험생이 시험을 잘 보면 변별력이 없다고 비판을 받고 수능 자체의 기능이 사라지는 역설을 알고는 있나. 모두를 향한 응원은 공허함을 넘어 위선과 기만에 가깝다.

우리는 새삼 교육이란 무엇인가를 묻는다. 당분간 대학입시 철이니 아무래도 그 교육은 이른바 ‘고등교육’에 가깝겠지만, 사실 제도 교육 전체가 사회적 성찰 거리가 된 것이 어디 하루 이틀인가. 다만 한 가지 차이는 이제 교육이 무엇인지 하는 질문조차 줄어들었다는 사실이다.

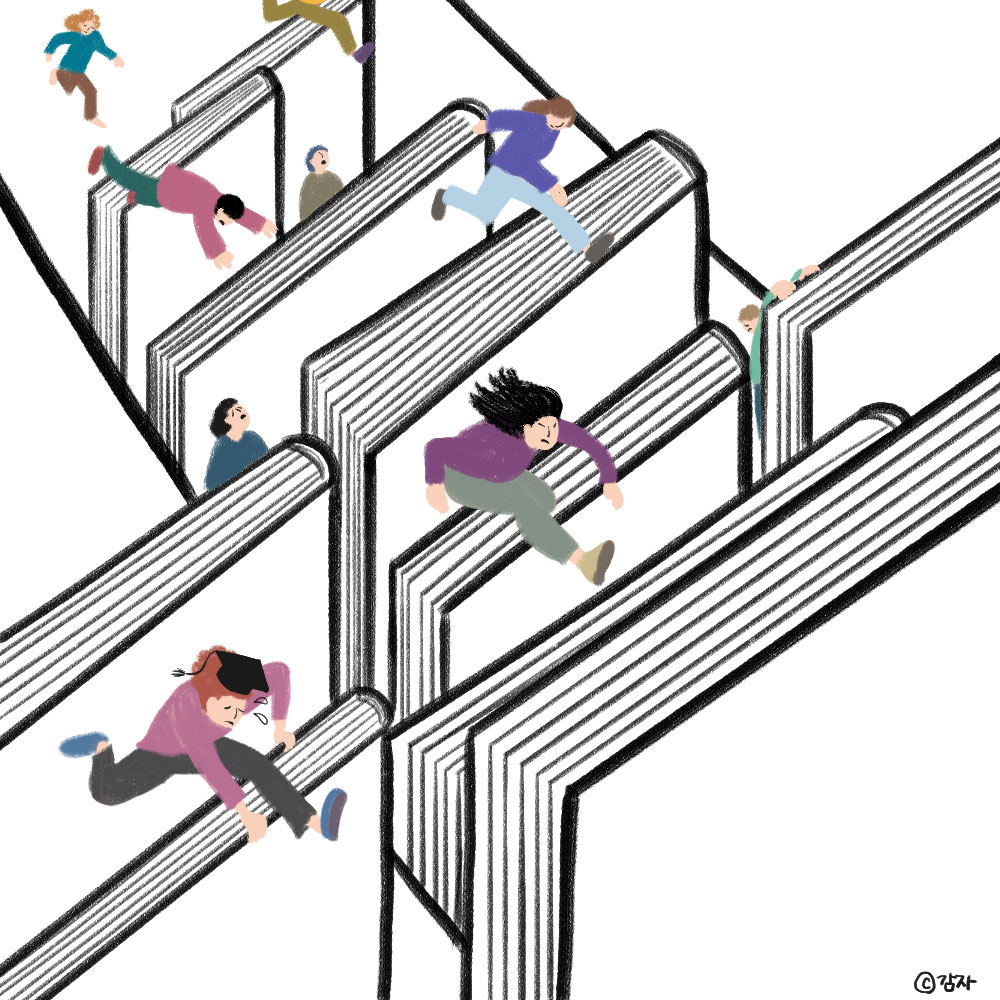

제도 교육만 해도 형식적이나마 삶의 본질적 ‘가치’를 지향한다. 인간의 잠재력을 끌어내는 것, 사회에서 더불어 살아가기 위한 삶의 내용과 방법을 터득하는 것, 자유와 자기 해방 등이 모두 이 본질에 해당하는 것이다. 하지만 제도 교육은 이런 가치에서 점점 더 멀어지는 것처럼 보인다. 교육은 내재적 가치를 잃은 채 오직 수단으로만 ‘활용’된다.

한국에서 교육은 수능을 중심으로 사회경제적 자원을 배분하는 데 역할을 한다. 그 과정에서 계층 이동의 사다리로서 효용도 있다. 예로부터 부모들이 ‘너는 나처럼 살지 말라’는 염원으로 없는 살림에도 자식을 대학에 보냈고, 그에 부응해 개천에서 용이 나오기도 했다.

한편, 교육은 사회적 불평등을 재생산하는 데 핵심 기제로 작동하고, 더 나아가 그 불평등을 정당화하기까지 한다. 아무리 공정하게 하려 해도 입시 경쟁에서 부모의 온갖 자본이 미치는 영향을 줄이기는 쉽지 않다. 우리 모두 아는 그대로, 교육 불평등은 소득, 노동, 건강 불평등에 직결되게 마련이다.

국가의 관점에서 교육은 통치의 정당성을 확보하는 수단이다. 사람들에게 노력하면 개천 용이 될 수 있는 공정한 사회라는 믿음을 심어준다. 동시에 국가의 산업 육성에 핵심적인 인재를 양성하는 도구이기도 하다. 자본 역시 교육을 통해 기업을 먹여 살릴 천재, 혹은 저비용 고효율의 노동력이 제공되길 기대한다.

수단에서 가치로, 이제라도 ‘교육 개혁’의 동력을 만들 수 있을까? 낙관하기 어렵다. 그나마 현실에서 힘이 있는 논의는 작고 작은 기술적 문제에 그치는 것이 대부분이다. 좀 더 ‘공정한’ 입시를 위해 수능과 내신 비중을 어떻게 할 것인가. 어떤 입시 전형을 적용할 것인가. 인재 양성을 위한 특수목적 고등학교는 늘릴 것인가 줄일 것인가. 의미를 바꿀 만한 틀의 전복은 상상의 범위 안에 들어오지 못한다.

미시 기술적 논의들이 의미가 없다고 할 수는 없지만, 그 과정에서 교육의 본질은 사라지고, 대학입시를 어떻게 바꾸어도 상관없는 많은 사람은 ‘그림자’ 노릇을 할 수밖에 없다.

학교 밖 청소년을 비롯해, 대학입시에 매달리지 못하고 입시 경쟁력을 갖추지 못한 청소년들에게 한국의 교육은, 그리하여 그 제도들은 아무런 의미가 없다. 현장실습을 하다가 목숨을 잃어도 교육 당국의 관심은 수능시험의 반의반에도 못 미친다.

한국형 능력주의를 벗어나지 못하는 ‘공정’과 경제적 투입 요소로서의 ‘인적 자본’을 넘는 교육을 구성해야 한다. 권리로서 교육 그 자체의 가치에 좀 더 집중하는 것도 필수적이다. 그래야 교육을 통해 인식의 지평이 넓어지고 자유가 커지고 ‘해방’을 경험할 수 있다.

교육의 내재적 가치, 권리로서의 교육이 한가한 소리로 들릴지 모르겠으나, 둘도 없는 기회가 다가오고 있다. 학령인구가 감소하면서 제도 교육은 사상 최대의 구조적 압력에 직면해 있다. 학교 통폐합이나 대학 구조조정과 같은 공급자 측면의 논의만으로는 부족하다. 누가 원하지 않아도 ‘구체제’의 균열이 생길 수밖에 없다.

그야말로 근본 ‘개혁’이 필요하다. 공동체 차원에서 교육의 의미와 가치를 재규정하고, 이에 맞추어 제도를 바꾸고 개선해야 한다. 교육의 새로운 패러다임이란 예를 들어 아마르티아 센이 말하는 ‘자유로서의 능력(capability)’ 같은 것이다.

시작을 바꾸어야 되풀이되는 대학입시의 고통과 구속으로부터도 놓여날 수 있다. 마침 정치적 기회도 있으니, 곧 닥친 대통령 선거에서 교육 개혁의 동력을 살리는 것이 중요하다.