2~3년마다 벌어지는 응급의료나 중증외상환자 사단, 이번에는 귀순 북한군을 치료하는 과정에서 나왔다. 일의 경과는 따지지 않는다. 중증외상환자가 제대로 치료를 받을 형편이 아니라는 사실이 다시 밝혀진 것에 집중하자.

처음은 2011년 11월 ‘석해균 선장’ 사고였다. 당시 석 선장의 총상을 치료할 수 있는 병원이 거의 없다는 사실이 알려졌고 중증외상 전문병원을 설치해야 한다는 여론이 들끓었다. 그다음은 한국 사회가 늘 밟는 과정 그대로. 5년도 더 넘은 2012년 7월 9일 우리 연구소가 낸 <서리풀 논평>에서 일부를 옮긴다(논평 바로가기, 프레시안 기사 바로가기).

“2016년까지 2000억원을 들여 전국에 중증외상센터 16곳을 설치한다고 발표한 것이 작년 10월. 이 계획은 사실 역사가 있었으니, 2009년에 세운 응급의료 선진화계획을 고친 것이었다. 처음에는 6개 권역에 각각 1,000억 원을 투자해 외상센터를 건립하겠고 계획을 세웠다.

사건 이후에 내놓은 계획이 처음과 달라진 이유는 돈줄을 쥔 기획재정부가 이미 퇴짜를 놓았기 때문이다. 이런 일에는 으레 단골로 등장하는 ‘예비타당성조사’에서 경제성이 낮게 나왔다는 것이 이유다….(중략)…그나마 복지부가 작년 10월 대책을 내놓은 이후에도 속도를 거의 내지 못했다. 지난 5월이 되어서야 우여곡절 끝에 재정지원의 법적 근거를 마련했다.“

그 결과 지금 전국에 모두 16개의 권역외상센터가 지정되었고 병원 아홉 곳이 공식적으로 개소해서 운영되는 중이다. 이 수준이면 그래도 어느 정도 시스템이 돌아가고 있는 것일까? 아니다. 간단한 지표인 인력 현황만 봐도 아직 멀었다.

권역 외상센터의 전담 전문의 인력 기준인 20명을 채운 곳은 권역외상센터 9곳 중 단 한 곳도 없다고 한다(기사 바로가기). 가천대길병원, 목포한국병원, 부산대병원이 18명으로 2명씩 부족했고, 10명이 채 안 되는 을지대병원 권역외상센터(8명)도 있다. 인력이 모자라는데, 아무리 비싸고 좋은 기계가 있어 봐야 소용이 있을 리 없다.

5~6년이 지났는데도 유명 의사가 언론에 나와 같은 이야기를 되풀이해야 하는 상황. 더도 덜도 아닌 외상환자 진료 시스템의 실상이다. 그 사이 정부가 센터를 지정하고 돈을 썼다지만 시민은 변화를 체감하지 못하는 것 같다.

그 결과가 석해균 선장 때와 다르지만 또 같은 여론이다. 사람들의 심사가 다시 들끓는 것은 아마도 ‘지지부진’에 대한 분노가 아닐까 싶다. 청와대의 ‘국민청원 및 제안’ 코너에 오른 청원수가 22만 명이 넘을 정도다(26일 오전 현재, 상황 보기).

이런 일이 한두 번도 아니고, 정부도 바뀌었으니, 이번에는 좀 다를까? 글쎄 싶다. 정부는 ‘표준운영절차’에 따라 재빠르게 대책을 내놓은 것 같은데, 예상한 것에서 한 치도 벗어나지 않는다(기사 바로가기).

“보건복지부는 권역외상센터에 대한 시설과 인력지원을 더 확대하는 등 지원체계 전반을 개선해 나가기로 했다고 26일 밝혔다. 열악한 환경과 처우로 전문의와 간호사 등 의료진이 기피하는 현실을 고려해 인력 운영비를 추가 지원하는 방안을 검토하기로 했다. 특히 권역외상센터 내 각종 의료시술 과정에서 진료비가 과도하게 삭감되는 일이 벌어지지 않도록 수가체계를 다듬기로 했다.”

보건복지부가 할 수 있는 일을 일부러 남겨 놓지는 않았을 터. 내놓을 수 있는 최대한을 발표했을 것이다. 진심을 믿는다면, 당장 할 수 있는 일이 더 없다는 뜻이다. 정부가 성의가 있느냐 없느냐는 둘째고, 이 정도 임시변통만으로는 상황이 나아질 것 같지 않다는 것이 문제다.

시스템이 관건이다. 중증환자 진료를 제대로 하려면 ‘영웅’이 아니라 잘 돌아가는 ‘시스템’이 필요하고, 어느 병원 한 곳이 아니라 전국이 톱니바퀴 물리듯 함께 움직여야 한다. 여론이 모든 일을 잊은 때도 안정적으로 운영되는 시스템.

오늘은 병원 외부까지 말할 형편은 아니니, 최소한(!) 이미 지정된 ‘권역외상센터’라도 충분한 인력이 배치되고 적자 부담 없이 돌아가야 한다. 하지만 그 아슬아슬한 실상은 우리가 이미 잘 아는 그대로다(기사 바로가기).

“경험·지식을 가진 전문인력 확보가 힘들다. 외상외과를 지원하는 젊은 의사가 부족하다. 우리 병원(부산대병원 권역외상센터)은 6명이 부족하다. 중증외상센터 17곳이 모두 문을 열면 외상전문의가 391명 필요하다. 2010~2016년 228명밖에 배출되지 않았다. 절반은 힘들어서 그만둔다.”

“부산대병원 외상센터는 지난해 20억원 적자가 났고 정부 지원으로 메웠다. 정부는 의사 외에 지원인력(응급구조사·간호사 등)에는 인건비를 지원하지 않는다. 신규 간호사 절반이 1년 이내에 그만둔다. 수술 가격(수가)도 일반 환자의 5~10배가 돼야 한다.”

시스템이 중요하다는 것을 거듭 강조해야 하겠다. 전문 인력이란 계획만 세우면 금방 나타나고 월급을 인상하면 기다렸다는 듯 등장하는 것이 아니다. 외상 전문의 한 명을 키우는 데 걸리는 시간만 해도 의대 입학 이후 11~14년 이상 걸린다.

어디 양성 기간만 문제인가, 월급을 좀 더 준다고 밤샘을 밥 먹듯 해야 하는 일이 인기가 있을 리 없다. 온갖 문제와 복잡한 배후 체계가 도사리고 있으니, 경제적 인센티브 또는 호소와 결심만으로 문제를 해결하기 어렵다.

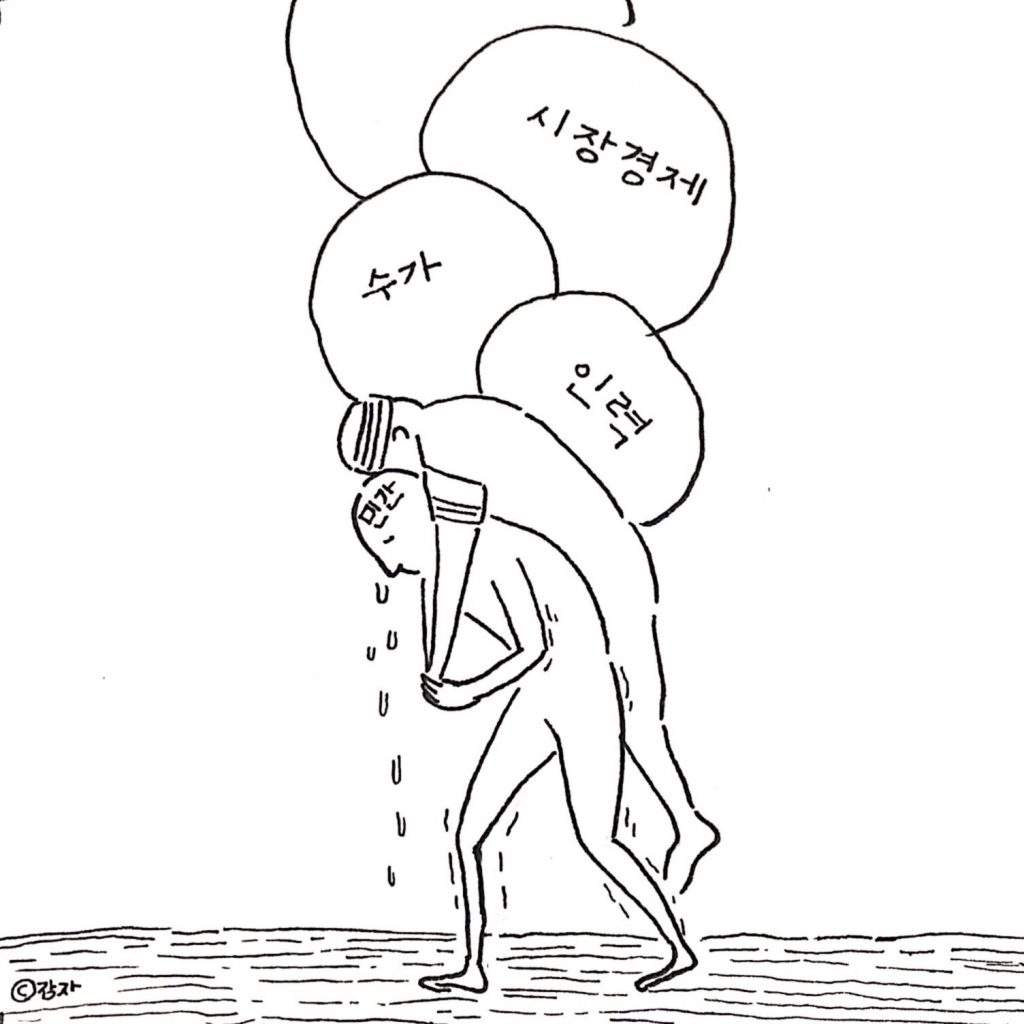

그 말썽 많은 ‘적자’ 이야기도 마찬가지다. 외상센터가 적자에 시달리는 구조적 원인은 더 말하지 않는다. 중요한 것은 일시적으로 당장 무슨 지원을 확대하는 것으로 적자를 극복할 수 없다는 것, 그 이유는 우리 의료가 ‘시장’ 속에 있기 때문이다.

시장 논리의 지배를 받는 것은 단지 적자 이상이다. 지금 우리의 병원들(특히 민간병원)은 적자를 보지 않는 것만으로 충분하지 않다. ‘기회비용’으로 보면, 외상센터 말고 수익성이 더 좋은 다른 시설과 기능을 두는 것이 합리성이자 효율성이다. 병원이 움직이는 동력이기도 하다. 정부 지원으로 적자를 면한다고 해서 외상센터를 환영할 리 만무하다.

병원이 수익에 눈이 멀어서 그런 것, 윤리 문제가 아니라는 것이 ‘시스템’을 말하는 진짜 이유다. 한국의 병원은 진작부터 더 많은 이익을 얻어야 하고 끊임없이 성장해야 하는 시장의 논리 또는 ‘축적’의 메커니즘에 붙들린 상태다. 그 사이클에서 내리고 싶다고 그럴 수 없는 것이, 그러는 순간 정체가 아니라 소멸하는 길을 갈 수밖에 없다.

결국 인력과 적자를 누가 왜 감당할 것인지는 개인과 병원이 어떤가에 따라 달라지는 것이 아니라 시스템에 대한 것이다. 장담하건대, 지금 우리가 보는 ‘시장’ 체계를 그냥 두고 외상환자를 제대로 돌본다는 것은 이룰 수 없는 꿈이다. 모든 대책과 미세 조정은 미봉책이다.

어떻게 해야 하는가? 오늘 우리는 2012년의 주장을 되풀이하고자 한다. 외상환자와 응급의료체계를 전면적으로 ‘공공화’ 하는 것이 핵심이다. 다른 무엇보다, 먼저 기본 지향과 틀을 다시 설계하고 재조정하자.

“민간 위주의 의료체계가 그대로라도 응급의료 만큼은 공공의 ‘섬’이 될 수도 있다는, 패러다임의 일대 전환이 필요하다. 응급의료는 국가와 공공부문이 쓰고 투자하고 모두 책임지는 것으로, 개념과 ‘멘탈’을 바꾸자.”